◇할매의 글

" 없이 사느라고 남의 신세만 지고 좋은 일 한번 못 해보고 그게 한이 돼서 내가 조금이나마 보냈다.(...) 아이 옷 벗어 논 걸 껴안고 아이 엄마가 그렇게 우니 사는 게 숨이 붙었으니 살지 사는 게 사는 거 같겠나. 텔레비전 보면 맨 속상하기만 하다."

<아흔 일곱 번의 봄 여름 가을 겨울> 이옥남 지음, 양철북, 2018

아흔일곱이나 된 강원도 양양의 이옥남 할매의 글이다. 예전에 대구 지하철 사고를 보고 시장에서 품팔이해서 애써 번 돈 10만 원을 성금으로 내고 그 마음을 적어 내려 간 글이다. 그냥 흘린 말이 아니라 직접 쓴 글이고 에세이로 출판된 책 속의 글이다.

나는 이 글을 김 훈 선생의 책 <연필로 쓰기>에서 읽었다. 작가는 고령의 할머니들이 한글을 늦게 깨우치고 그렇게 쓴 글들을 여럿 소개해놨다. 김 훈 선생의 글이 늘 그렇듯 감정 없이 덤덤하게 할머니들의 글을 소개하는 듯싶더니 어느새 세월과 역사 속에 한 서린 이야기를 할머니의 삶을 글 속에 엮어 넣는다.

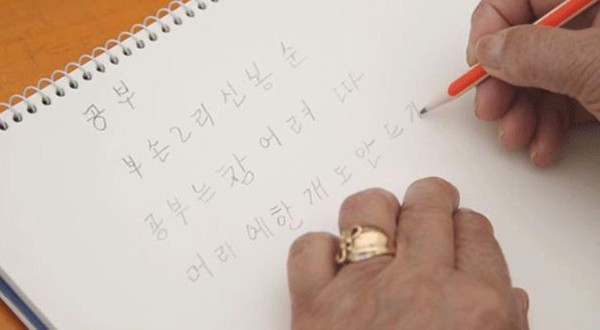

찢어지게 가난했고 피눈물 나게 고난 했던 시절을 견딘 작디작은 몸뚱어리의 할매들의 글은 아직 살아있는 나의 외할머니의 말 같았고, 길지도 않고 어렵지도 않은 읊조린 듯 쓴 글은 돌아가신 친 할머니가 나어릴 적 무릎에 앉혀놓고 한 말인 듯 들렸다. 형식은 없었고 가식은 더욱 없는 글이었다. 소개되는 할매들의 글 하나하나가 거친 손에 쥐어진 몽당연필로 눌러 쓴 행복한 고백같이 들렸다.

누구를 위해 글을 쓴 것이 아니었다. 할매가 쓴 글들은 자신의 삶과 자신의 마음이었다. 읽고 쓴다는 행위 그 자체의 고결함이 이토록 잘 묻어날 수 있을까 하는 생각에 미치자 기껏 몇 자 쓸 줄 안다고 깝죽대는 내가 부끄러워졌다.

할매의 글에는 고민한 흔적도 끄적인 불편함도 보이지 않는다. 겪어온 세월이 글감이고 일상의 말이 문장이었을 것이다. 글을 쓴 할매들의 눈물 고인 듯 작게 뜬 눈이 그대로 보이는 듯 하다. 깊게 패인 주름이 가느다랗게 움직이며 한 자, 한 자 써나가는 진지함이 보이는 듯도 하다. 그런 것들이 오롯이 종이에 묻어 나왔다. 그것이 그대로 글이 되었다.

한 줄 쓰기가 두렵고, 길게 쓰기가 버거워 매일을 고민하는 내가 할매의 글에서 눈을 뗄 수 없는 이유는 바로 그것이다. 가공하지 않아도 할매의 마음이 오롯이 드러난 글. 입으로는 하지도 않는 화려한 수식어를 앞뒤로 넣어가며 본새만 그럴듯하게 만드는 글을 쓰지 않았나 해서 지금껏 쓴글을 다시 보기가 두렵기까지 한다.

우리는 왜 글을 쓰는가? 왜 글을 읽는가?

돈을 위해서.

명예를 위해서.

남을 위해서.

성공을 위해서.

?아니다. 무언가를 위해가 아니다. 글이 주는 그 자체와 그대로를 읽고 써야 한다. 그것이 삶이고 생이고 글이다. 할매처럼 읽고, 할매처럼 쓰고, 할매처럼 읽고 싶다.

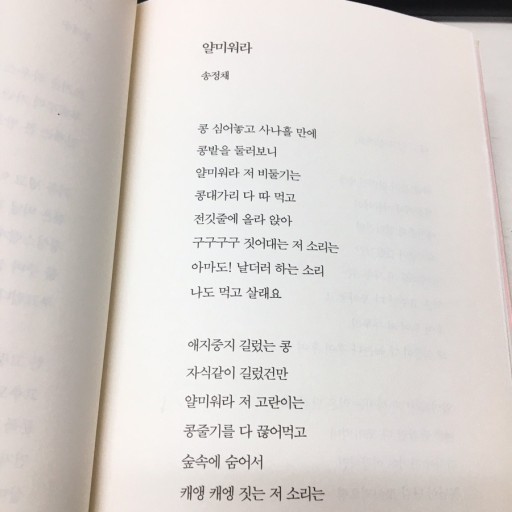

감자 오키로 심어서

백키로 캐고

느무 조와

아들 딸 주고

느무 절거워

우리 아들 손자

걱정 없이 살고 하면

행복하지

김옥고 할머니(칠곡)

아침에 이러나서 밭에 가 보면

꽃치 피고 파란 잎이 팔랑팔랑 하는데

저도 나를 보고 나도 저를 보고

얼마나 사랑서럽고 감사한지 몰라요

송문자 할머니(칠곡)

이슬비가 뽀실뽀실 온다

뽀시락뽀시락 비가 온다

끄끕하니 개작지근하다

온 들에가 다 떨어진다

온 곡식이 다 맞는다

곡식이 펄펄 살아난다

시원허니 좋다

박점례 할머니(곡성)

<시가 뭐고?> 칠곡할매들 지음, 삶이 보이는 창, 2015